Cuidar en México: del ámbito familiar a un sistema público

Área(s) de trabajo

Tema(s)

Resumen

El cuidado es un tema de creciente importancia en México y en todo el mundo, que repercute significativamente en el bienestar social, los derechos humanos y el desarrollo económico. En este artículo se presenta un comentario general acerca de la situación actual del cuidado en México y se examinan aspectos como la definición de cuidados, la estimación de la demanda, las características de quienes brindan cuidados y las condiciones del trabajo de cuidado remunerado.

Presentación

Partiendo de las definiciones proporcionadas por las Naciones Unidas y la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) de 2022 llevada a cabo en México, en el artículo se revisan las complejidades inherentes a la conceptualización y la medición de los cuidados y el apoyo. Se exploran las discrepancias entre diferentes fuentes de datos nacionales con respecto a la estimación de la población con necesidad de cuidados, y se destacan los desafíos metodológicos y las implicaciones para la política pública.

El análisis también arroja luz sobre quiénes son las personas cuidadoras en México, lo que revela patrones interesantes de participación según el género y la edad. Además, se examina la situación del trabajo de cuidado remunerado, en la que se ponen de manifiesto las precarias condiciones laborales y la falta de protección social que enfrentan estas personas cuidadoras, en su mayoría mujeres.

Mediante este análisis, se busca contribuir al debate sobre la creación de un sistema nacional de cuidados en México, una aspiración reflejada en varias iniciativas legislativas pendientes de aprobación. Al ofrecer una visión general de los cuidados, se espera apoyar el diseño de políticas más efectivas y sostenibles en este ámbito.

Definición de cuidados

La provisión de cuidados representa una parte significativa del trabajo realizado en los hogares mexicanos. En el contexto nacional, la ENASIC, pionera en su tipo en el país, presenta una perspectiva sobre las modalidades de provisión de cuidados, los servicios utilizados, el perfil de quienes cuidan y sus percepciones.

En esta encuesta los cuidados se definen como las “actividades específicas que realizan las personas para atender, asistir, acompañar, vigilar y brindar apoyo a las y los integrantes del hogar o a personas de otro hogar. La finalidad es buscar su bienestar físico y la satisfacción de las necesidades básicas” (INEGI, 2022c). En el cuestionario de la encuesta se operacionaliza esta definición y se indican las tareas asociadas al cuidado: “preparar alimentos especiales, dar de comer, dar medicamentos, hacer terapia, ayudar en el aseo personal (bañar, peinar, vestir, cambiar pañales), supervisar actividades, hacer compañía y llevar o traer (a la escuela, al médico, hacer trámites o compras, entre otras)” (INEGI, 2022a, pág. 13).

En el ámbito internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señala que los cuidados abarcan diversas actividades que mejoran el bienestar físico y mental de las personas a corto y largo plazo, e incluyen una amplia gama de aspectos como la asistencia social, los cuidados domésticos y los cuidados a quienes dependen de otra persona para recibir apoyo, incluidas las personas con discapacidad. Las distintas formas de cuidados se suelen clasificar en función de la identidad social de las personas que los reciben (por ejemplo, cuidado de niños, de ancianos o de personas con discapacidad) o de la situación laboral del cuidador (por ejemplo, trabajo de cuidados remunerado y no remunerado o trabajo de cuidados formal e informal) (ACNUDH, 2023, pág. 4).

Como se observa, la definición del Alto Comisionado ofrece un marco teórico más amplio, mientras que la de la ENASIC es más específica y está orientada a la medición práctica en el contexto mexicano. Ambas son complementarias y ofrecen perspectivas valiosas sobre el concepto de cuidado. Sin embargo, un aspecto que vale la pena destacar en la ENASIC es el uso del concepto de cuidado y su distinción con respecto al concepto de apoyo. Mientras que los cuidados están claramente definidos, el apoyo carece de una definición precisa. Por consiguiente, en algunas secciones del cuestionario de la ENASIC se utilizan de manera intercambiable o ambigua, lo que podría dar lugar a interpretaciones inconsistentes por parte de los encuestados y afectar la precisión de las estimaciones .

Es importante señalar que, aunque el apoyo puede brindarse en el contexto de los cuidados, no es un concepto idéntico. De hecho, las Naciones Unidas hacen una diferenciación al respecto en la resolución de la Asamblea General A/RES/77/317 (Naciones Unidas, 2023). Esta distinción entre cuidado y apoyo se deriva de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De acuerdo con el ACNUDH, “el apoyo se refiere a la prestación de asistencia para que las personas con discapacidad puedan realizar sus actividades cotidianas y participar activamente en su comunidad” (ACNUDH, 2023, pág. 3), mientras que por sistema de apoyo se entiende “una red de personas, productos y servicios formales como informales que proporcionan dicha asistencia. Según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el apoyo no se limita a apoyo humano” (ACNUDH, 2023, pág. 4) .

En vista de lo anterior, el cuidado y el apoyo son complementarios, pero no se sobreponen. Por lo tanto, para mejorar la confiabilidad en la recopilación de datos es crucial expandir y clarificar el concepto de apoyo, así como establecer una diferencia nítida con respecto a los cuidados. Al refinar la definición de apoyo, se logrará una comprensión más profunda y una medición más precisa de las dinámicas sociales relacionadas con el cuidado y el apoyo, lo que a su vez permitirá analizar las políticas públicas desde una perspectiva más inclusiva y centrada en las necesidades reales de los individuos.

Estimaciones de la demanda de cuidados

La estimación de la demanda de cuidados en México presenta grandes desafíos, como muestra el análisis de diversas fuentes de datos nacionales. La ENASIC, diseñada específicamente para este fin, ofrece una perspectiva directa sobre el tema. Por otro lado, si bien la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 2023 y el Censo de Población y Vivienda de 2020 no fueron concebidos originalmente para medir la demanda de cuidados, aportan información valiosa que puede utilizarse para este propósito. Las tres fuentes mencionadas presentan perspectivas complementarias y revelan las complejidades inherentes a esta tarea, subrayando la necesidad de aplicar un enfoque multidimensional a la medición de la demanda de cuidados.

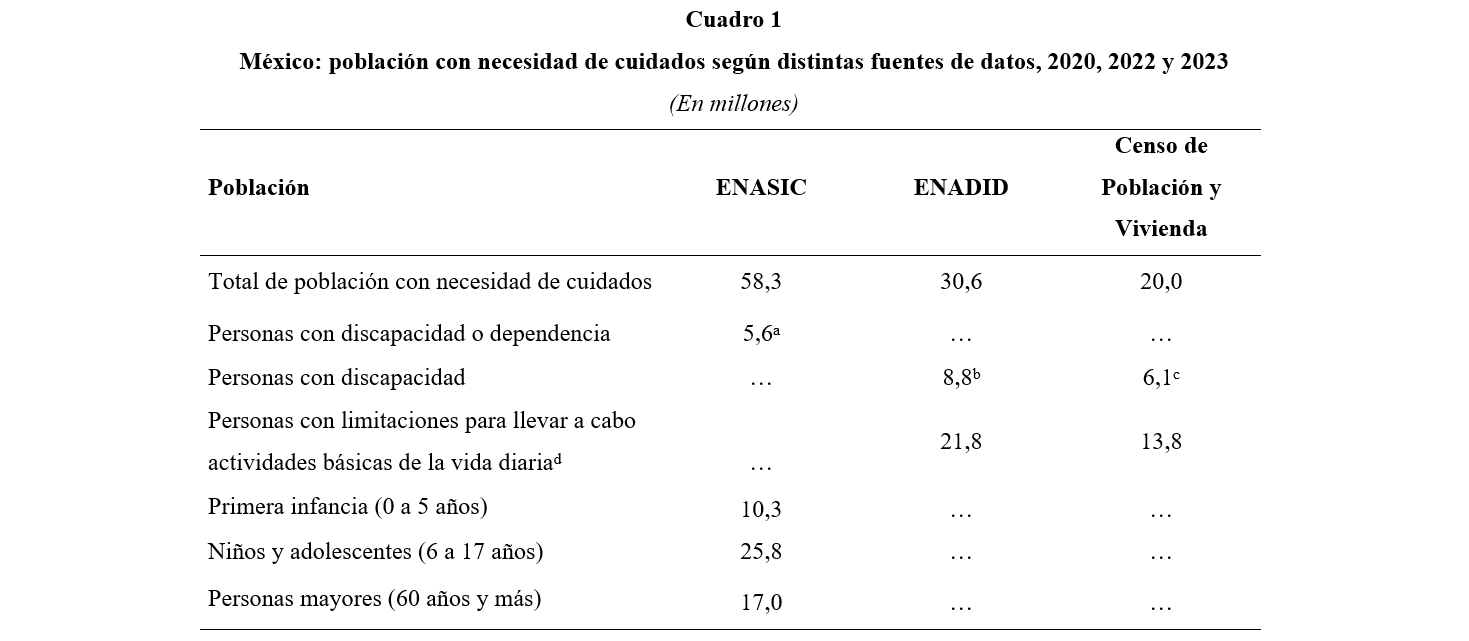

Según la ENASIC, en 2022 había 58,3 millones de personas con necesidad de cuidados en México, lo que representaba el 45,2% de la población total. Este grupo incluye 10,3 millones de niños de primera infancia, 25,8 millones de niños y adolescentes de 6 a 17 años, 17 millones de personas mayores y 5,6 millones de personas con discapacidad o dependencia.

Por otro lado, la ENADID y el Censo plantean una perspectiva diferente, puesto que se centran en las limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria y en la discapacidad.

Según la ENADID, había 21,8 millones de personas con limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (16,8% de la población total) y 8,8 millones de personas con discapacidad (6,8%). Según el cuestionario básico del Censo, había 6,1 millones de personas con discapacidad (4,9% del total) y 13,8 millones con al menos una limitación para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (11%) .

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022; de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 y del Censo de Población y Vivienda 2020.

Nota: Los tres puntos indican que los datos no están disponibles.

a En la ENASIC, la población con discapacidad o dependencia se refiere a las personas que tienen mucha dificultad o que no pueden realizar alguna de las siguientes actividades: ver, incluso con lentes; oír, incluso con aparato; caminar, subir o bajar; recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; mover o usar los brazos o las manos; y/o a las personas con algún problema o condición mental que no podría vivir sola. Según la ENASIC, el 53% de las personas con discapacidad o dependencia tienen 60 años y más. Este grupo no está incluido en la categoría de personas mayores clasificadas por rango etario.

b En la ENADID, la población con discapacidad se refiere a las personas que tienen mucha dificultad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria.

c En el Censo, la población con discapacidad se refiere a las personas que tienen mucha dificultad para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria.

d La población con limitaciones para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria se refiere a las personas que tienen poca dificultad para llevar a cabo dichas actividades.

Los datos que figuran en el cuadro 1 muestran variaciones significativas en las estimaciones de la población con necesidad de cuidados en México. La notable discrepancia entre las cifras de la ENASIC y las demás fuentes ha de interpretarse con cautela, pues se podría deber, principalmente, a diferentes metodologías y criterios empleados en las mediciones.

La ENASIC adopta un enfoque amplio que considera el total de niños, adolescentes y personas mayores. En cambio, la ENADID y el Censo se centran específicamente en las limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria y en la discapacidad, lo que da lugar a estimaciones considerablemente menores.

El uso de las limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria ―exclusivo de la ENADID y del Censo de Población y Vivienda― como método para estimar la demanda de cuidados ofrece grandes ventajas. Este enfoque proporciona una medida más objetiva y cuantificable del nivel de dependencia funcional, lo que permite efectuar comparaciones estandarizadas entre individuos y poblaciones.

Además, establece una conexión directa entre las limitaciones y las necesidades específicas de asistencia, facilitando la determinación precisa de áreas que requieren ayuda. Su aplicabilidad universal a la totalidad de grupos de edad y condiciones de salud lo hace particularmente valioso en diversos contextos culturales y socioeconómicos . Este enfoque se ha adoptado en diversas encuestas nacionales en países como la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, los Estados Unidos, el Paraguay, la República Dominicana y el Uruguay (OPS, 2023; Sonnega y Weir, 2014).

Personas con discapacidad y dependencia

La ENASIC define a la población con discapacidad o dependencia basándose en las dificultades que enfrentan para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, es evidente que esta encuesta podría estar subestimando la magnitud de este grupo. Según la ENASIC, las personas con discapacidad o dependencia representan el 9% del total de la población con necesidad de cuidados. En contraste, la ENADID y el Censo arrojan cifras considerablemente más altas: 28,5% y 30,5%, respectivamente.

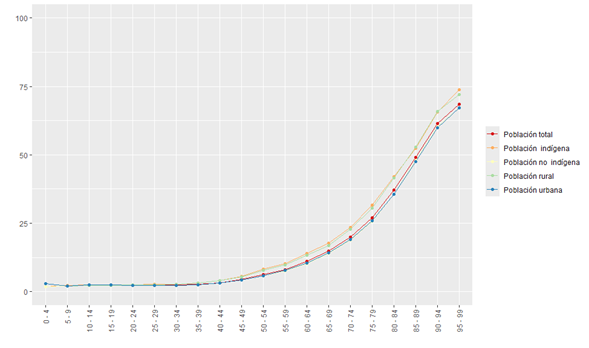

Si bien la prevalencia de la discapacidad tiende a aumentar con la edad, existen otras características cruciales que deben considerarse en el contexto del cuidado. El cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 2020 permite clasificar a la población según su autoadscripción indígena y aporta datos valiosos sobre la intersección entre etnicidad y discapacidad.

Según esta fuente, el 7% de la población indígena presenta alguna discapacidad, una proporción dos puntos porcentuales más alta que en la población no indígena (5%). Asimismo, se observa una diferencia entre zonas rurales y urbanas: la prevalencia de la discapacidad en zonas rurales (6%) supera en un punto porcentual a la de las zonas urbanas (5%) (véase el gráfico 1).

Gráfico 1

México: población con discapacidad, por grupos quinquenales de edad, origen étnico[a] y zona de residencia[b], 2020, (En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020 [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/.

a Para la población indígena se utilizó la variable de autoadscripción.

b Las localidades rurales se consideran aquellas de menos de 2.500 habitantes.

En cuanto a la población con limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria, la ENASIC no proporciona un dato específico, ya que utiliza la categoría combinada de persona con discapacidad o dependencia (véase el recuadro 1). Sin embargo, tanto la ENADID como el Censo sí ofrecen información sobre este aspecto, pues informan de que el 71,2% y el 69,1% de la población con necesidad de cuidado, respectivamente, presenta alguna limitación para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria.

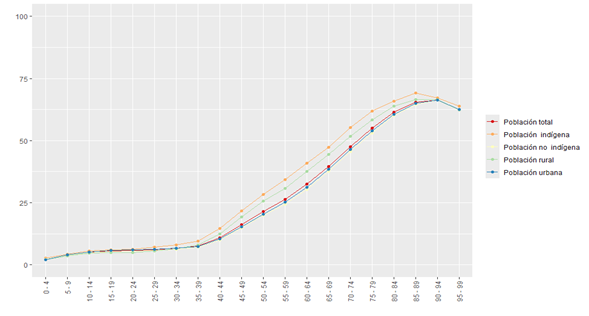

El análisis del cuestionario ampliado del Censo revela patrones significativos en relación con la prevalencia de limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria a lo largo del ciclo de vida y entre diferentes grupos poblacionales. Como es de esperar, las personas de edad avanzada tienden a presentar limitaciones con más frecuencia.

En el caso de la población indígena, la prevalencia de estas limitaciones es mayor desde edades tempranas con respecto al promedio nacional y la población no indígena, una tendencia que se mantiene constante a lo largo de las distintas etapas del ciclo vital. Esta disparidad se acentúa notablemente entre los 20 y 24 años y alcanza una diferencia máxima de 10,4 puntos porcentuales con respecto a la población no indígena en el grupo de 60 a 64 años (véase el gráfico 2).

La comparación entre zonas rurales y urbanas también arroja datos interesantes. Hasta los 34 años, la prevalencia de limitaciones en la población rural es menor en comparación con la urbana. Sin embargo, esta tendencia se invierte a partir de esa edad, en la que las tasas de limitaciones en la población rural son consistentemente mayores. La brecha entre ambas zonas geográficas alcanza su punto máximo en el grupo de 60 a 64 años. Dados estos hallazgos, se subraya la importancia de considerar factores demográficos, étnicos y geográficos en la planificación de servicios de cuidado.

Gráfico 2

México: población con limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria[a], por grupos quinquenales de edad, origen étnico[b] y zona de residencia[c], 2020, (En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda, 2020 [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/.

a La población con limitaciones para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria se refiere a aquella que presenta poca dificultad para realizar dichas actividades.

b Para la población indígena se utilizó la variable de autoadscripción.

c Las localidades rurales se consideran aquellas de menos de 2.500 habitantes.

Recuadro 1

¿Discapacidad o dependencia?

| La ENASIC utiliza el término “personas con discapacidad o dependencia” para referirse a aquellas que enfrentan dificultades para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria. Si bien se comprende la idea subyacente a esta categoría, no está exenta de posibles ambigüedades. La discapacidad y la dependencia son categorías diferentes. Por un lado, la discapacidad es un concepto más amplio que puede o no dar lugar a la dependencia, mientras que la dependencia implica siempre la necesidad de ayuda de terceros. Por otro lado, la discapacidad suele medirse en términos de limitaciones funcionales y restricciones en relación con la participación en la comunidad, mientras que la dependencia se mide solo en términos de necesidad de asistencia para llevar a cabo actividades específicas. Esta distinción es fundamental para lograr una comprensión precisa de los grupos objetivos y una planificación efectiva de políticas y servicios. |

Fuente: Elaboración propia.

Personas mayores

La ENASIC arrojó como resultado una elevada cifra de población adulta mayor con necesidad de cuidado debido a que utiliza la edad cronológica como criterio para estimarla. El uso de esta metodología presenta limitaciones importantes porque no considera la heterogeneidad dentro de este grupo ni la variabilidad de la capacidad funcional de las personas.

hecho de asumir que todas las personas mayores requieren cuidados puede dar lugar a sobrestimaciones significativas de la demanda real. Por ejemplo, según el estudio Health and Retirement Study llevado a cabo en los Estados Unidos, muchas personas no necesitan cuidados formales a pesar de su edad avanzada (Sonnega y Weir, 2014), mientras que en el Uruguay aproximadamente la mitad de las personas mayores con limitaciones goza de autonomía completa para llevar a cabo sus actividades diarias (OPS, 2023).

En conclusión, la estimación de la demanda de cuidados requiere la adopción de un enfoque integral y, a la vez, preciso. Si bien es común que se emplee el criterio de la edad, especialmente ante la ausencia de datos más específicos, las limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria ofrecen un método más sólido y aplicable universalmente.

Para avanzar en esta dirección, es crucial elaborar una definición más amplia de la necesidad de cuidados que permita comprender con exactitud todos los grupos objetivo. Esto no solo mejoraría la precisión de las estimaciones, sino que también apoyaría el diseño de políticas más efectivas y sostenibles en el ámbito de los cuidados en México.

¿Quiénes cuidan en México?

La ENASIC contribuye en gran medida al conocimiento de las características de las personas que prestan cuidados, a quienes define como aquellas que realizan “actividades de cuidados para beneficio de otras personas del hogar o de otros hogares. Lo anterior puede ser porque lo necesiten por su edad, condición de salud, discapacidad o dependencia. Asimismo, se puede tratar de infantes, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad física o mental, o personas con alguna enfermedad temporal” (INEGI, 2022c, pág. 7).

Personas cuidadoras según el sexo

En 2022, del total de la población mexicana de 8 años y más, 32 millones de personas participaban en tareas de cuidado (28,1% del total), de las cuales 24 millones eran mujeres y 7,9 millones eran hombres. Si bien en el estudio se muestra que las mujeres son las principales proveedoras de cuidados ―pues representan el 75% del total de las personas que brindan atención a miembros tanto de su hogar como de otros hogares―, también se observa una creciente participación masculina en tareas de cuidado, ya que uno de cada cuatro hombres asume el papel de cuidador.

En promedio, las mujeres mexicanas de 15 años y más dedican 37,9 horas semanales al cuidado, mientras que los hombres del mismo rango de edad destinan 25,6 horas semanales a estas tareas . En el caso de las mujeres, el número de horas es cercano al tiempo que dedican al trabajo no remunerado en Costa Rica (35,1 horas) y el Uruguay (34,9 horas), e inferior al de Guatemala (44,4 horas). En el caso de los hombres mexicanos, la cifra supera el tiempo que dedican al trabajo no remunerado en Guatemala (15,8 horas), Costa Rica (18,1 horas) y el Uruguay (20,9 horas) .

Es posible que la significativa participación masculina en las tareas de cuidado en México esté estrechamente relacionada con la gran responsabilidad que se atribuye a la familia en el ámbito del cuidado. La ENASIC proporciona datos reveladores al respecto.

En cuanto al cuidado de niños pequeños, el 53,5% de la población entre 15 y 60 años que se opone a que los niños de 0 a 5 años reciban educación preescolar argumenta que el cuidado es responsabilidad de la madre, el padre o la familia. De manera similar, en relación con el cuidado de personas mayores, el 56,6% de las personas que están en desacuerdo con llevarlas a residencias o casas de día sostienen que el cuidado es responsabilidad de las hijas, los hijos o la familia (INEGI, 2022b, págs. 27-28). Esta visión refuerza la idea del cuidado como una responsabilidad familiar compartida, lo que podría estar motivando una mayor implicación de los hombres.

Es importante reconocer, sin embargo, que las mujeres continúan soportando una carga muy alta, lo que conlleva importantes implicaciones personales, profesionales y sociales. Asimismo, la participación masculina en las tareas de cuidado —que se destaca en comparación con otros países de la región—, no debe interpretarse automáticamente como un indicador de mayor igualdad en la distribución de responsabilidades.

Este fenómeno, como se ha señalado, podría estar reflejando el papel fundamental que desempeñan las familias en su conjunto, incluidos los hombres y las mujeres de todas las edades, en la prestación de asistencia a quienes la necesitan. Esta dinámica puede ser el resultado tanto de un arraigado sentido de responsabilidad filial como de la insuficiente presencia del Estado en la oferta de servicios de cuidado.

La complejidad de la situación pone de relieve no solo las cuestiones de género, sino también las estructuras sociales y políticas que influyen en la organización del cuidado en México. Además, sugiere la necesidad de plantear un análisis más profundo de las políticas públicas y las normas culturales que moldean la distribución y valoración del trabajo de cuidados en la sociedad mexicana.

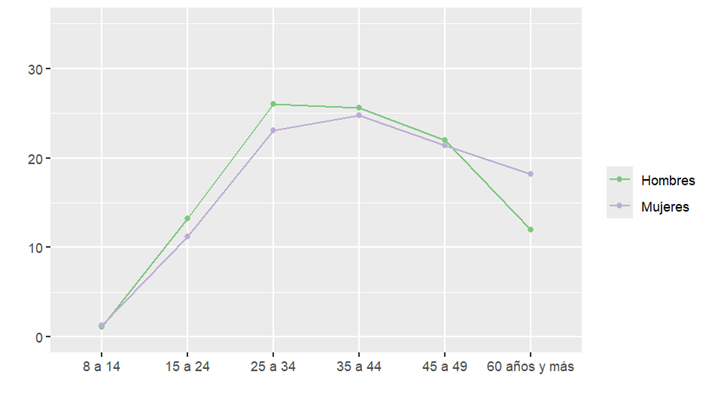

Personas cuidadoras según la edad

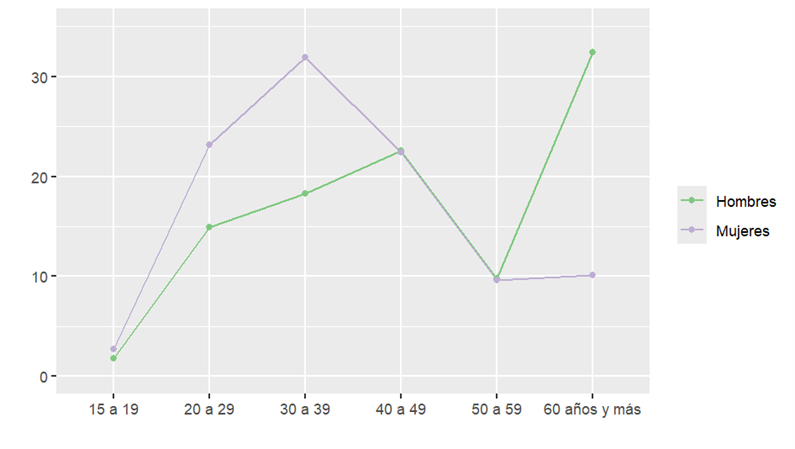

La distribución de las tareas de cuidado en México presenta un patrón interesante a lo largo del ciclo de vida. Como se observa en el gráfico 3, la carga de cuidado para hombres y mujeres se incrementa con la edad y alcanza su punto máximo entre los 25 y 34 años para las mujeres y entre los 35 y 44 años para los hombres. A partir de ahí, la participación comienza a disminuir en ambos casos.

Esta concentración de la carga de cuidado durante las edades productivas puede repercutir significativamente en la participación laboral y el desarrollo profesional. Las consecuencias pueden incluir interrupciones en la carrera y menor acumulación de experiencia laboral, así como brechas salariales de género.

Gráfico 3

México: población de 8 años y más en condiciones de brindar apoyo o cuidados a personas del hogar u otros hogares, según grupo de edad y sexo, 2022, (En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022, “Tabulados básicos” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/#tabulados.

Un aspecto particularmente preocupante es la participación de niños y niñas de 8 a 14 años en tareas de cuidado. Pese a que representan un porcentaje menor dentro del conjunto de personas cuidadoras, se trata de más de 350.000 niños que asumen un compromiso de esta magnitud a tan temprana edad, lo que acarrea consecuencias potencialmente graves para su desarrollo y bienestar.

Personas que asumen el papel de cuidadoras principales

Las responsabilidades de cuidado según el sexo y la edad cambian cuando se trata del cuidador principal. Como se observa en el gráfico 4, las mujeres asumen el papel de cuidadoras principales con mayor frecuencia que los hombres en casi todos los grupos de edad, excepto en el de 60 años y más.

La concentración de mujeres que asumen el papel de cuidadoras principales entre los 20 y 49 años coincide con edades clave para la participación en los estudios y en el mercado laboral, lo que puede conllevar implicaciones significativas para su autonomía económica, sobre todo si se tiene en cuenta que, del total de mujeres cuidadoras del hogar, el 28,8% no puede trabajar fuera de casa y el 23% ha tenido que dejar de trabajar.

Por otro lado, es sorprendente el aumento de la participación de los hombres de 60 años y más, cuya cifra supera considerablemente a la de las mujeres. Esto podría indicar un cambio en los roles de género en la vejez, que posiblemente esté relacionado con el cuidado de cónyuges o nietos, pero también plantea preguntas sobre el bienestar y el autocuidado de las personas mayores.

Gráfico 4

México: personas de 15 años y más que asumen el papel de persona cuidadora principal de algún integrante del hogar, según sexo y edad, 2022, (En porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022, “Tabulados básicos” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/#tabulados.

Trabajo de cuidado remunerado

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo de cuidados como

actividades y relaciones que tienen por objeto lograr la sostenibilidad y la calidad de la vida; potenciar las capacidades humanas; fomentar la capacidad de acción, la autonomía y la dignidad; mejorar las perspectivas y la resiliencia de quienes prestan y reciben cuidados; satisfacer las diversas necesidades de las personas en las distintas etapas de la vida, y responder a las necesidades de cuidado y apoyo en el plano físico, psicológico, cognitivo, de salud mental y de desarrollo de las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, las personas con discapacidad y todas las personas cuidadoras (OIT, 2024b).

Asimismo, el trabajo de cuidados puede ser remunerado o no, ser directo o indirecto y prestarse dentro o fuera del hogar . Los trabajadores de cuidado remunerado son aquellas personas que cumplen directa o indirectamente tareas de cuidado a cambio de un pago (OIT, 2024a).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía define a los trabajadores domésticos como aquellas personas que se dedican “principalmente a realizar labores de limpieza de casas particulares, aunque también otras actividades complementarias como la preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, cuidado de personas, etc.” (INEGI, 2019, pág. 346). La misma institución indica que en el trabajo de cuidado remunerado

se clasifican las ocupaciones que se dedican a proporcionar cuidados especiales y compañía a niños, a personas con trastornos físicos, orgánicos o nerviosos, por invalidez o por causa de su edad avanzada durante períodos de incapacidad o convalecencia, en instituciones públicas, en hospitales, en centros de rehabilitación o en agencias que proporcionan este servicio y en domicilios particulares (INEGI, 2019, pág. 230).

En México, el censo muestra que habría un poco más de 1,7 millones de personas dedicadas a este tipo de tarea. De ellas, 1.416.507 se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 96% son mujeres, y 300.001 realizan trabajos de cuidados remunerados, con un 95% de representación femenina.

Las mujeres que participan en el trabajo doméstico remunerado tienen una edad promedio de 41 años, y el 10% tiene 60 años o más. En el caso del trabajo de cuidados remunerado, la edad promedio es de 38 años, y el 8% tiene 60 años o más. Ambos grupos presentan bajos niveles de escolaridad: las trabajadoras domésticas tienen, en promedio, 3,4 años de escolaridad, mientras que las trabajadoras de cuidados alcanzan un promedio de 3,7 años.

Cabe señalar la elevada participación de mujeres indígenas en este sector. En el trabajo doméstico remunerado, el 25% se autoidentifica como indígena, mientras que en el trabajo de cuidados remunerado este valor alcanza el 19%.

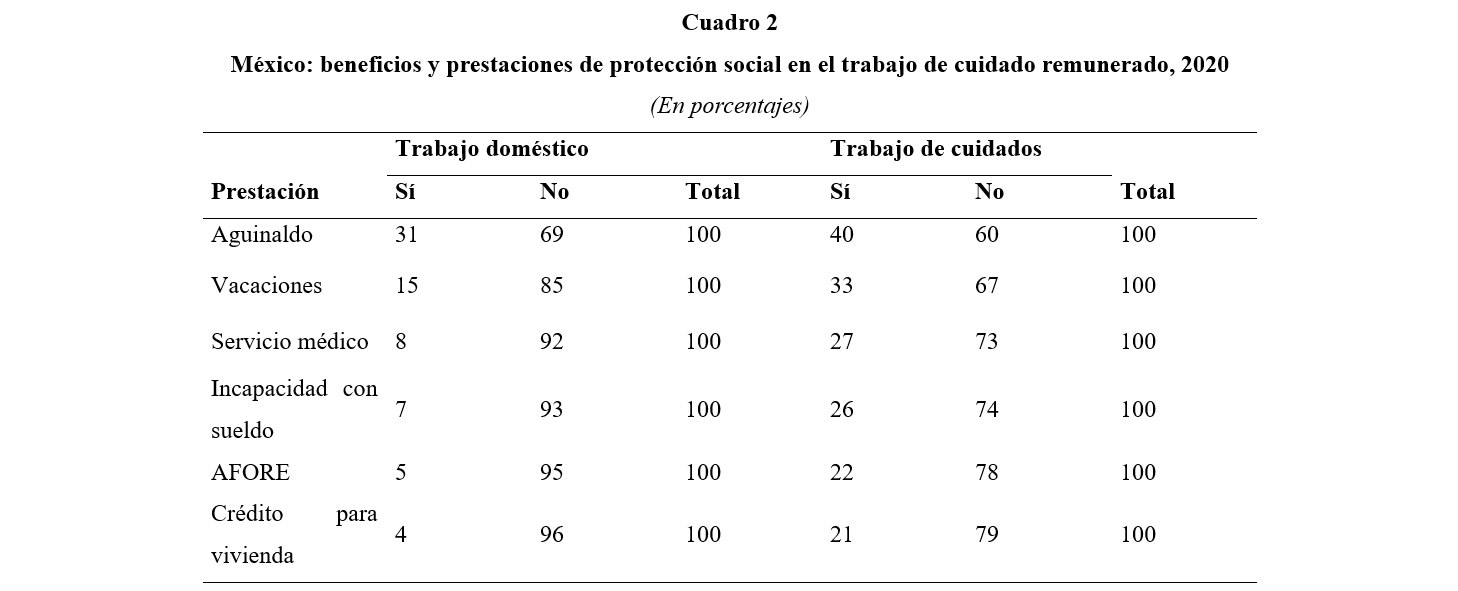

Uno de los aspectos críticos en ambos tipos de trabajo está relacionado con la precariedad en términos de beneficios y protección social. Un alto porcentaje de personas carece de vacaciones, cuya cifra es más elevada en el trabajo doméstico (85%) que en el de cuidados (67%). El acceso a servicios médicos es limitado: solo el 8% de las trabajadoras domésticas y el 27% de las trabajadoras de cuidados cuentan con este beneficio. En cuanto a la cotización en Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) , solo el 5% de las trabajadoras domésticas y el 22% de las trabajadoras de cuidados contribuyen con su aporte (véase el cuadro 2). Aunque ambos grupos enfrentan condiciones de desprotección, la situación de las trabajadoras domésticas es particularmente preocupante.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos del Censo de Población y Vivienda de 2020.

Quiénes reciben cuidados y quiénes los brindan

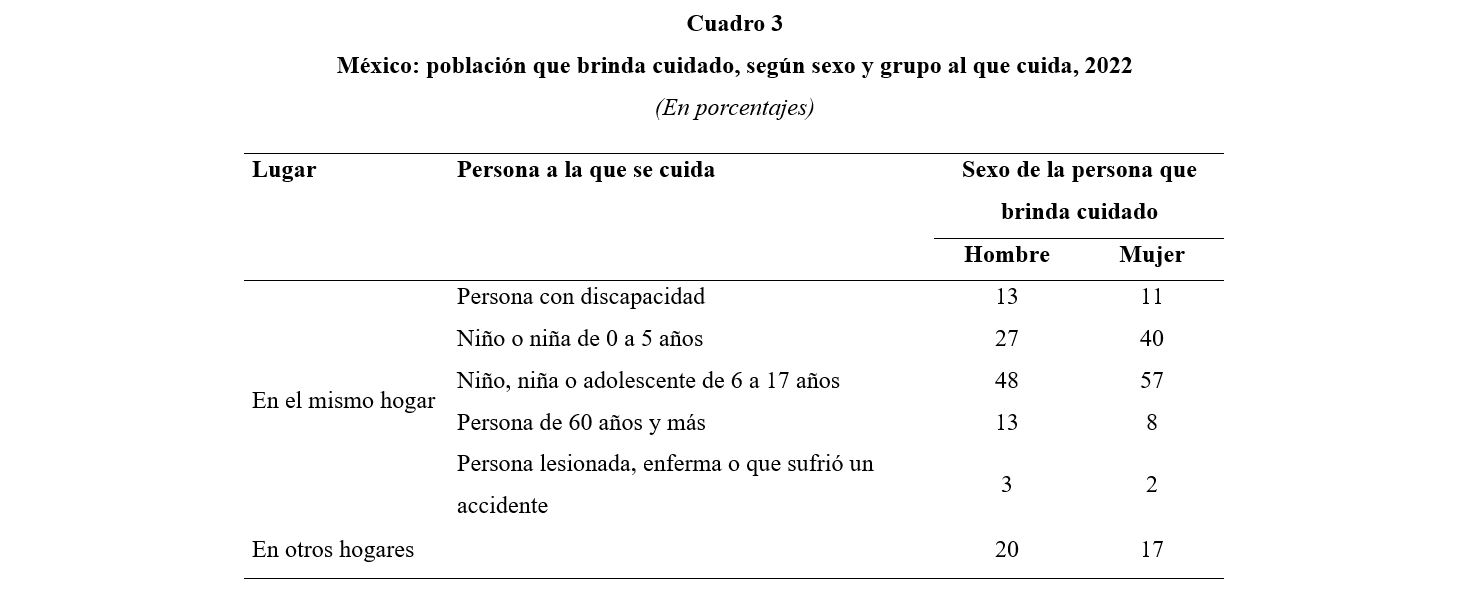

En el cuadro 3 se muestran patrones interesantes sobre la distribución del cuidado que brindan hombres y mujeres a diferentes grupos de la población, según la ENASIC. Es importante destacar que estas categorías no son mutuamente excluyentes, lo que significa que una persona puede cuidar a individuos de múltiples grupos. De igual manera, las cifras que se presentan corresponden solo a las personas que cuidan, no al total de entrevistados.

Los niños y adolescentes constituyen el grupo que recibe más cuidados, tanto por parte de hombres como de mujeres. Específicamente, el 48% de los hombres y el 57% de las mujeres dedican tiempo al cuidado de niños y adolescentes de 6 a 17 años. Otro de los hallazgos se refiere a la diferencia en la atención de niños de 0 a 5 años: mientras que el 40% de las mujeres brinda cuidados a este grupo de edad preescolar, solo el 27% de los hombres lo hace.

En cuanto al cuidado de personas con discapacidad, se observa una participación relativamente similar entre géneros, con un 13% de hombres y un 11% de mujeres dedicados a esta tarea. En el caso de las personas que requieren cuidados temporales debido a enfermedades o accidentes, la participación es menor, pero más equilibrada entre géneros: un 3% de hombres y un 2% de mujeres.

Con respecto al cuidado de personas de 60 años y más, la participación masculina (13%) es mayor que la femenina (8%). Esta tendencia se replica también en el cuidado de personas en otros hogares, en el que los hombres muestran una participación ligeramente mayor (20%) en comparación con las mujeres (17%).

De los datos se desprende que, si bien persisten diferencias de género en la distribución de tareas de cuidado, también se observan cambios en los patrones tradicionales, particularmente en el cuidado de personas mayores y en la atención a individuos fuera del hogar inmediato. Sin embargo, no sucede lo mismo con el cuidado de niños pequeños, ya que las mujeres siguen asumiendo un papel más protagónico en comparación con los hombres.

La concentración del cuidado en niños y adolescentes de 6 a 17 años responde a varios factores interrelacionados. Es posible que requieran cuidados más intensivos y diversificados debido a la complejidad y la variedad de sus necesidades, que abarcan aspectos académicos, sociales y de desarrollo personal, y a la preparación para la vida adulta en las etapas finales de este rango de edad.

En el caso de las personas mayores, resulta notable que los hombres participen más en su cuidado que las mujeres. Esta tendencia podría deberse a distintos motivos. Por un lado, es posible que las mujeres estén sobrecargadas con responsabilidades de cuidado de otros grupos etarios, lo que limita su disponibilidad para atender a las personas mayores. Por otro lado, este fenómeno podría indicar que las necesidades de las personas mayores se orientan más hacia el apoyo que hacia el cuidado intensivo, un área en la que los hombres podrían estar más dispuestos a contribuir. Independientemente de la causa, el patrón es significativo, ya que el cuidado brindado por los hombres, como se observa en estas cifras, implica un nivel de confianza y de disponibilidad que no siempre está presente en otros contextos culturales o geográficos.

Es preciso señalar que se trata de interpretaciones preliminares que requieren un análisis más detallado.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de microdatos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022.

A modo de cierre

El análisis presentado en este artículo revela la complejidad y los múltiples desafíos que enfrenta México en el ámbito de los cuidados. En vista de la divergencia en las estimaciones de la demanda de cuidados, la carga significativa que recae sobre las familias, en especial sobre las mujeres y las personas en edad de trabajar, y las precarias condiciones del trabajo de cuidado remunerado, es necesario tratar este tema de manera integral, sistemática y urgente.

La creación de un sistema nacional de cuidados en México no solo es una aspiración, sino una necesidad imperiosa que permitirá enfrentar las crecientes demandas de una población que envejece, aun cuando existe una presencia importante de niños y adolescentes. Este sistema deberá basarse en definiciones claras y metodologías de medición sólidas que ayuden a determinar con precisión la población objetivo, así como sus necesidades específicas.

Asimismo, es crucial reconocer y valorar el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado. Esto implica elaborar políticas que mejoren las condiciones laborales y la protección social de los trabajadores de cuidados remunerados, así como adoptar medidas que promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado dentro de las familias y entre las familias, el Estado, el sector privado y la comunidad.

Si bien la participación masculina en las tareas de cuidado todavía es minoritaria, representa una oportunidad para fomentar cambios culturales y lograr una mayor corresponsabilidad. Sin embargo, esto debe ir acompañado de políticas públicas que faciliten la conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades de cuidado para todos los géneros.

En conclusión, para establecer un sistema nacional de cuidados en México, el Estado deberá desempeñar un papel activo e incorporar un enfoque multidimensional que considere las particularidades del contexto nacional, garantice el cuidado a la población que lo necesite y brinde apoyo a las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas.

Se trata de un desafío complejo, pero es fundamental enfrentarlo para alcanzar el bienestar social y el desarrollo del país. El camino hacia un sistema de cuidados justo y sostenible es largo, pero los pasos que ha dado el país en términos de producción y análisis de datos pueden proporcionar una base sólida para avanzar en esta dirección.

Bibliografía

ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2023), Los sistemas de apoyo para garantizar la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, entre otras cosas como medio para construir un futuro mejor tras la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/52/52), enero.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2024), “Estadísticas e Indicadores. Temas transversales”, CEPALSTAT [en línea] https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=4&la….

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) (2023), “Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2023.

(2022a), “Cuestionario Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022”. Ciudad de México.

(2022b), “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC)” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022.

(2022c), “Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Nota técnica”, Ciudad de México.

(2020), “Censo de Población y Vivienda 2020” [en línea] https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/.

(2019), “Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, 2019 SINCO”, Ciudad de México.

Mahoney, J. y otros (2024), “Measuring social connectedness in OECD countries – a scoping review”, Working Paper, Nº 28, París, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Naciones Unidas (2023), Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo (A/RES/77/317), Nueva York.

OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2024a), “La crisis mundial de los cuidados a unos cuidados de calidad en el hogar”, Nota de políticas, Ginebra, marzo.

(2024b), “Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado” (ILC.112/Resolución V), Ginebra, 14 de junio.

OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2023), La situación de los cuidados a largo plazo en América Latina y el Caribe, Washington, D.C.

Sonnega, A. y D. Weir (2014), “The health and retirement study: a public data resource for research on aging”, Open Health Data, vol. 2, Nº 1, octubre, art. e6.